Географы НИУ ВШЭ рассчитали климатический риск-профиль Красноярского края

Команда Центра геоданных факультета географии и геоинформационных технологий НИУ ВШЭ детально оценила природные риски, которым подвергается Красноярский край из-за изменения климата. Обсуждение риск-профиля состоялось на прошедшем в Новосибирске XII Международном форуме технологического развития «Технопром-2025».

Географы зонировали территорию края по степени опасности природных явлений на уровне муниципалитетов и рассчитали, какая доля населения и стоимость основных экономических фондов попадают под риск. Например, в зоне наиболее высокой опасности сильных ветров (со скоростями порывов более 20 м/с) оказываются освоенные территории на юге Таймырского полуострова и г. Норильск, где проживает 7% населения, которое может остаться без электроэнергии в случае обрыва электросетей, рассказала директор Центра геоданных факультета географии НИУ ВШЭ Татьяна Анискина на сессии «Цифровые решения для управления территориями и адаптации к изменениям климата».

На территории Красноярского края практически повсеместно встречаются единичные случаи жары: даже на берегу Северного Ледовитого океана она изредка, но достигает 32-34 градусов. В Норильске и северных муниципалитетах в целом максимальные температуры более, чем в два раза превышают средние за последние 15 лет. Это влечет за собой активизацию таких опасных процессов, как растепление вечной мерзлоты, увеличение частоты тундровых пожаров и изменение водного режима. При этом население и экосистемы здесь наименее адаптированы к высоким температурам, а значит, сюда нужно направить особое внимание.

Население северных регионов плохо адаптировано к жаре и, кроме того, населенные пункты их никак не защищают в отличие от южных городов, указал доцент факультета географии НИУ ВШЭ, старший научный сотрудник НИВЦ МГУ Михаил Варенцов. Например, многие города Сибири изначально были спроектированы с расчетом на то, что жителям придется справляться с экстремально низкими зимними температурами, а не с высокими. Южные города лучше адаптированы к жаре: много, где есть кондиционеры, озеленение в городах, больше тени.

Михаил Варенцов, доцент факультета географии НИУ ВШЭ, старший научный сотрудник НИВЦ МГУ

«В Сибири достаточно высокая влажность — много водоемов, озер, рек, болот, почва летом сохраняет много влаги. В жару воздух быстро насыщается влагой, и это повышает ощущаемую температуру и усиливает тепловой стресс».

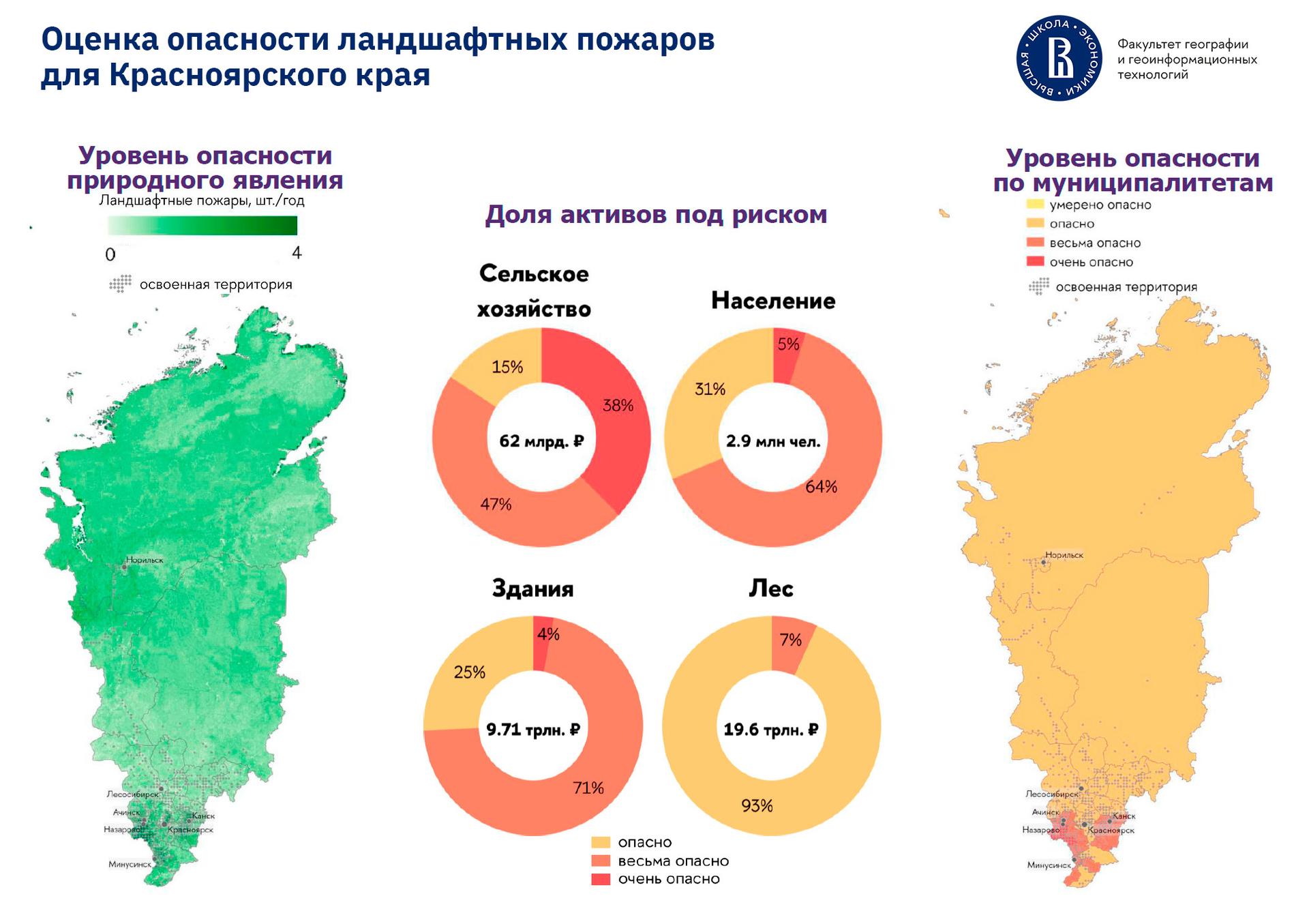

К весьма опасным явлениям для края относятся паводки и половодье на Енисее и притоках, сильные осадки, пожарная опасность по всей территории. В зонах опасности пожаров уровней «опасно» и «весьма опасно» находится 3/4 зданий общей стоимостью 7,3 млрд рублей и проживают более 2 млн человек. Причем они опасны не только в тайге, где сконцентрированы крупные города и большинство населения края, но и в тундре, и на юге области. Они также представляют угрозу для сельского хозяйства региона, которое расположено в южных предгорных частях края и подвержено сильным ветрам, а значит и быстрому распространению пожаров.

В зонах наиболее высокого уровня опасности ландшафтных пожаров находится 85% сельскохозяйственных угодий края, стоимость продукции с которых составляет 53 млрд руб. Доля лесных угодий, попадающих в весьма опасные зоны, составляет только 7% с оценочной стоимостью 1,38 трлн руб., остальные 93% располагаются на территории со средним уровнем опасности.

Если же говорить об опасности сильных морозов, то в наиболее уязвимых зонах расположено 75% жилых строений, почти 70% населения и более 60% дорог (из них треть — в очень опасной зоне). Это важно учитывать при планировании соответствующих адаптационных мероприятий: размещении пунктов обогрева на трассах, теплоизоляции зданий, изменений условий труда. Однако сильные морозы — это единственное, что точно пойдет на убыль с потеплением климата, отмечают исследователи.

Изменение климата ставит перед государством, наукой и бизнесом новые вызовы. В то же время цифровые технологии помогают не только снижать риски, но и открывают возможности для устойчивого развития территорий.

С их помощью можно рассчитать риски на уровне отдельных объектов и дать экономическую оценку ущербов для разных уровней: от населенного пункта до территории действия бизнеса, муниципалитета, региона и страны в целом.

Собирать информацию о произошедших природных рисках и социально-экономических последствиях от них помогает, в том числе, разработанный географами Центра геоданных ВШЭ GPT-алгоритм, который превращает разномастные текстовые сводки из открытых авторизованных источников в структурированную базу геоданных, удобную для дальнейшего анализа. Из 8 млн исходных текстовых сообщений, собранных с сайтов и официальных пабликов в соцсетях, за несколько часов получилось 30 тысяч записей об опасных природных явлениях на всю РФ за последние 5 лет с точностью распознавания около 80%, рассказала Татьяна Анискина.

Татьяна Анискина, директор Центра геоданных факультета географии НИУ ВШЭ

«Наша задача заключается в выявлении с помощью геоаналитики и искусственного интеллекта подверженных территорий и объектов. Мы в короткий срок составляем полный климатический риск-профиль региона, рассчитываем возможные экономические последствия и предлагаем наиболее эффективные пути адаптации».

Расчет климатического риск-профиля выполнен в рамках проекта «Информационные ресурсы и инструменты для управления климатическими рисками» стратегического технологического проекта «Мультиагентная платформа ИИ-решений для отраслевых задач» программы развития НИУ ВШЭ на 2025-2036 годы, победившей в конкурсе программ стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».

Вам также может быть интересно:

В ВШЭ создан департамент кибербезопасности

В Московском институте электроники и математики им. А.Н. Тихонова ВШЭ открылось новое подразделение. Среди его задач — объединение образовательных, научных и экспертных ресурсов МИЭМ в области информационной и компьютерной безопасности, расширение портфеля образовательных программ, укрепление партнерства с лидерами индустрии и позиций ВШЭ как ведущего центра компетенций в области кибербезопасности.

Серьезный вызов: студенты Вышки исследуют глобальные технологические тренды и стартапы

В НИУ ВШЭ подвели промежуточные итоги совместного исследовательского проекта с компанией ЭФКО: студенты представили результаты исследований и рассказали о дальнейших планах. Проект ориентирован на вовлечение студентов в прикладные исследования по трем крупным направлениям: анализ глобальных технологических стартапов, изучение культурного кода и созидательного потенциала общества, а также прогнозирование социально-экономического развития России.

В НИУ ВШЭ пройдет II конгресс «Генетика и сердце»

Высшая школа экономики, Национальная исследовательская лига кардиологической генетики (НИЛКГ) и Центральная государственная медицинская академия (ЦГМА) Управления делами Президента РФ организуют II Конгресс с международным участием «Генетика и сердце». Мероприятие состоится 7–8 февраля 2026 года в Центре культур НИУ ВШЭ.

Ученые ВШЭ выяснили, как сила авторитета формирует доверие

Исследователи Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ выяснили, как мозг реагирует на аудиодипфейки — реалистичные поддельные записи речи, созданные с помощью ИИ. Выяснилось, что люди склонны доверять мнению авторитетного спикера даже в тех случаях, когда новые утверждения противоречат его прежней позиции. Это работает и в ситуациях, когда утверждение не согласуется с собственным мнением слушающего. Исследование опубликовано в журнале NeuroImage.

МИЭМ ВШЭ и Инновационный центр «Альфачип» заключили соглашение о сотрудничестве

Среди основных задач — совместные проекты в области микроэлектроники, участие специалистов компании в сопровождении научно-исследовательской деятельности студентов и аспирантов. Также планируется подготовка совместных научных публикаций, организация производственной практики и стажировок студентов, повышение квалификации специалистов компании.

«Я — профессионал»: ВШЭ — в лидерах по числу студентов в заключительном этапе

С сентября самые талантливые студенты со всей страны боролись за право стать частью вселенной карьерных возможностей «Я — профессионал» и получить доступ к бонусам при поступлении в магистратуру Высшей школы экономики, стажировкам в известных компаниях-партнерах («Яндекс», Сбербанк, ВТБ, РЖД и др.) и денежному вознаграждению до 300 000 рублей. Вышка вошла в число лидеров по количеству студентов, прошедших в заключительный этап олимпиады «Я — профессионал», который состоится с февраля по апрель 2026 года.

Математик из НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде нашел способ решить уравнение, нерешаемое с XIX века

Ученый из НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде и ИППИ РАН Иван Ремизов совершил концептуальный прорыв в теории дифференциальных уравнений. Ему удалось вывести универсальную формулу для решения задач, которые более 190 лет считались нерешаемыми аналитическим путем. Полученный результат радикально меняет картину мира в одной из старейших областей математики, важной для фундаментальной физики и экономики. Результаты работы опубликованы во Владикавказском математическом журнале.

НИУ ВШЭ и ГК InfoWatch подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение ознаменует новый этап сотрудничества между НИУ ВШЭ и ГК InfoWatch, который направлен на развитие образовательных программ и укрепление практико-ориентированного подхода в подготовке кадров для цифровой экономики. Стороны договорились совместно разрабатывать и проводить экспертизу учебных программ. Кроме того, эксперты ГК InfoWatch будут вести преподавательскую работу в рамках обучения студентов IT- и ИБ-направлений Высшей школы экономики.

В Вышке повысят квалификацию руководители, отвечающие за информационную безопасность

В НИУ ВШЭ стартовал набор на программу повышения квалификации «Кибербезопасность как стратегия», выпускники которой будут внедрять на своих предприятиях лучшие практики стратегического и операционного управления информационной безопасностью. Начало занятий запланировано на 16 марта. В чем актуальность программы, на кого она рассчитана и чему будут обучать слушателей, рассказал ее руководитель, директор Центра программных разработок и цифровых сервисов МИЭМ НИУ ВШЭ Антон Сергеев.

НИУ ВШЭ, MR и ГК «А101» будут готовить специалистов по территориальному развитию

В 2026 году на факультете городского и регионального развития (ФГРР) Вышки открывается новая образовательная программа бакалавриата «Девелопмент и городское планирование». Ключевые партнеры образовательной программы — компания MR и Группа компаний «А101».